Columnお役立ち情報

中小企業経営者に役立つ情報を

お届けします

配偶者の自宅取得方法はどれがお得?相続、生前贈与、配偶者居住権を徹底比較!

配偶者が自宅を取得する場合、相続や生前贈与、配偶者居住権など複数の選択肢が存在します。それでは、実際に自宅を取得するにあたり、どの方法が最もお得になるのでしょうか?

本記事では、配偶者の自宅取得方法について、相続や生前贈与、配偶者居住権のそれぞれの概要やメリット・デメリットなどをご紹介します。自宅の取得を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。

また、公式ラインをご登録いただいた方に無料相談をプレゼントしております。記事をご参考いただき不明点がありましたら、ぜひご相談ください。

相続とは?

相続とは、亡くなった人が生前に所有していた財産や権利義務などを特定の人が受け継ぐことを意味する言葉です。この時、亡くなった人(遺産を渡す人)を「被相続人」と呼び、遺産を受け取る人を「相続人」と呼びます。

相続人となる人は民法で定められており、被相続人の配偶者や子供など、生前に被相続人と近しい関係にあった親族が遺産を受け継ぐことが一般的です。このように民法で定義された相続人のことを「法定相続人」と呼び、法定相続人は被相続人との関係により優先順位が決められています。

原則、相続を受けるのは法定相続人ですが、何らかの事情で被相続人が親族以外の人間に遺産を譲りたいと考えた場合、生前に遺言書を作成しておくことで自身の遺産を指定した人へ譲渡することができます。

なお、相続は好きなタイミングで開始できるわけではなく、被相続人が死亡した日が相続開始日になります。そのため、事前に相続開始日を把握することは困難であると言えるでしょう。

法定相続人の優先順位や遺言書について詳しく知りたい方は以下の記事が参考になります。

生前贈与とは?

生前贈与とは「自分以外の個人(妻や子供など)に対して、生前に自身の財産を無償でわたすこと」を意味する言葉です。生前贈与の対象となる財産は多岐にわたり、現金や不動産、生命保険などが挙げられます。

相続を行う場合、財産を受け継ぐ相続人は相続税を納める必要がありますが、生前贈与を活用することで相続税の節税に繋がります。そのため、支払う相続税をできるだけ低減したい方は、生前贈与が有効な選択肢の一つになります。

また、財産をわたす相手を自由に選べる点も生前贈与のメリットです。通常の相続では、民法で定められた法定相続人が財産を相続するため、故人の意思で財産をわたす相手を選ぶことはできません。

なお、法的に有効な遺言書を準備すれば自分が財産をわたしたい相手に相続させることが可能ですが、これはあくまで自分が亡くなった後の話になるため、生前の好きなタイミングで任意の相手に財産をわたすためには、生前贈与を活用する必要があります。

生前贈与について詳しく知りたい方は以下の記事が参考になります。

配偶者居住権とは?

配偶者居住権とは「配偶者が被相続人の自宅に住み続けられる権利」を意味する言葉です。配偶者居住権は比較的新しい制度であり、 2020 年 4 月の民法改正によって正式に認められることになりました。

従来、配偶者が被相続人の自宅に住み続けるためには、相続や贈与によって自宅を受け継ぐ必要がありました。しかし、配偶者居住権が施行されたことで、相続・贈与なしで配偶者が被相続人の自宅に居住できるようになったわけです。

配偶者居住権は大きく分けて、

・配偶者短期居住権

・配偶者居住権

の 2 つに分類されます。

はじめに、配偶者短期居住権とは、被相続人の自宅に無償で住んでいた配偶者が遺産分割の完了まで(もしくは相続開始から6ヶ月間)は継続して無償で居住できる権利です。配偶者短期居住権は遺産分割と同時にその権利が消滅するため、相続税が発生することはありません。

次に、配偶者居住権とは、配偶者が被相続人の自宅に一生住み続けることができる権利です。配偶者居住権は遺贈や遺産分割によって取得することが可能であり、権利に対して相続税が発生する点も大きな特徴となっています。

ただし、配偶者居住権の金銭的な価値は所有権よりも低く設定されることが多いため、経済的に苦しい状況の場合は税金対策の一環として活用することも有効な選択肢になります。

相続税について詳しく知りたい方は以下の記事がオススメです。

配偶者の自宅取得方法を徹底比較!

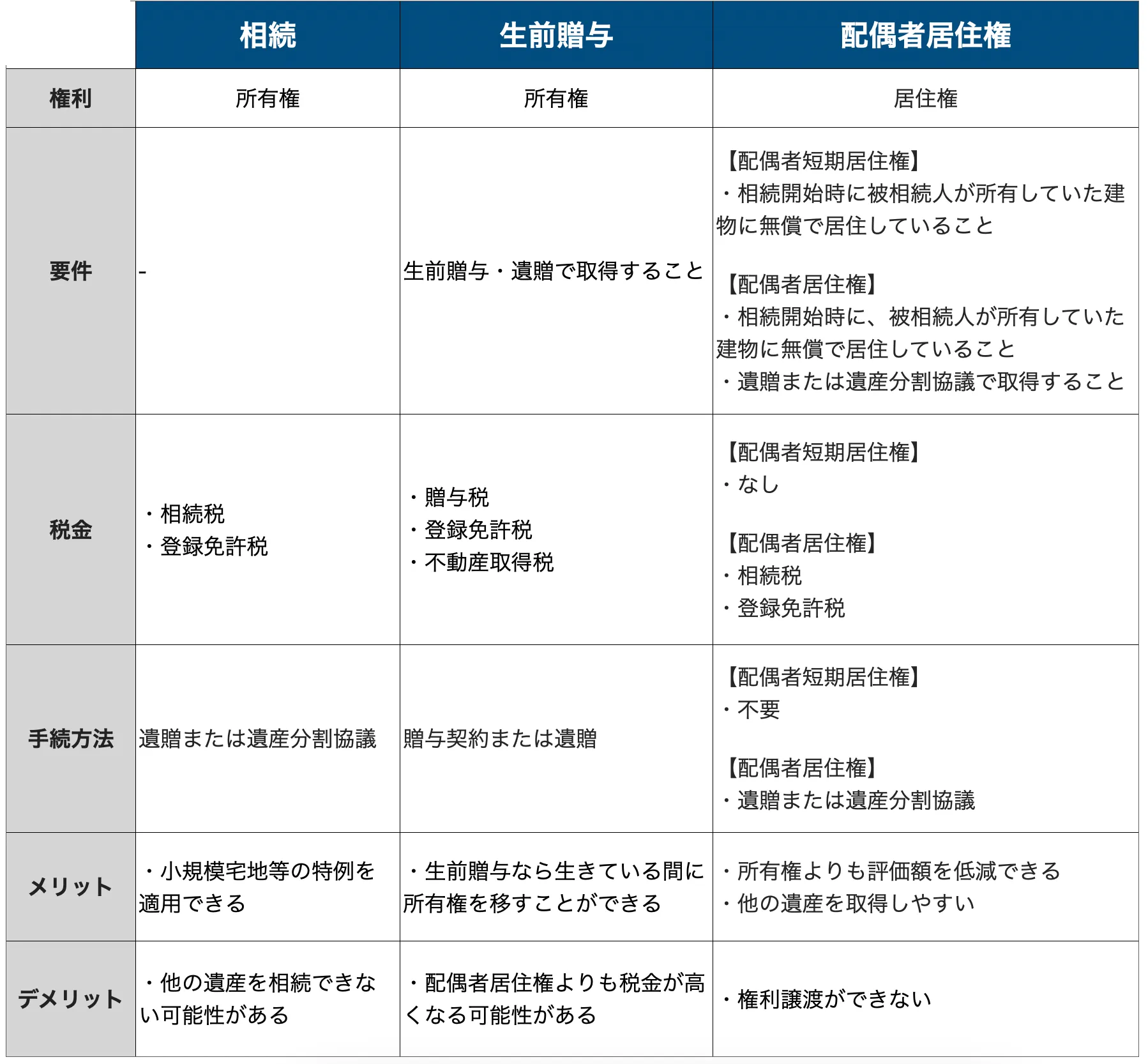

ここまで、配偶者が被相続人の自宅を取得するための方法を 3 つご紹介しました。それでは、どの方法が最もお得に自宅を取得できるのでしょうか?

以下、それぞれの特徴を表にまとめます。

このように、相続や生前贈与、配偶者居住権は異なる特徴を持っており、メリット・デメリットも様々なものが挙げられます。

どれを選択しても 100 % の正解は存在しないため、それぞれの違いを正しく理解して、自分の状況に合わせて最適なものを選ぶことが重要なポイントになります。

小規模宅地等の特例について詳しく知りたい方は以下の記事が参考になります。

まとめ

本記事では、配偶者の自宅取得方法について、相続や生前贈与、配偶者居住権のそれぞれの概要やメリット・デメリットなどをご紹介しました。

従来、配偶者が被相続人の自宅を取得するためには相続や贈与が一般的な方法でしたが、 2020 年 4 月の民法改正により配偶者居住権という新しい制度が整備されました。

そのため、配偶者の選択肢の幅は広がりましたが、これらの方法において 100 % 正解と言える絶対的なものは存在しません。自身の状況に応じて選択すべき方法は変わるため、それぞれの違いを正しく理解して、自分にとって最適なものを選ぶことが大切なポイントだと言えます。

ただし、相続や生前贈与、配偶者居住権は様々な要素を考慮する必要があり、発生する税金の種類や要件なども多岐にわたります。そのため、すべてを自分ひとりで完結するのが困難な場合は、税理士などの専門家に助言を求めることも有効な手段だと言えます。

そして、相続に関してお悩みであれば、ぜひ大谷聡税理士事務所へご相談ください。これまで培ってきた豊富な知識・経験をもとに対応させていただくのはもちろんのこと、損をしないための税金対策に関してもアドバイスさせていただきます。

無料相談もお受けしていますので、まずは以下のフォームからお気軽にご連絡ください。この記事が、あなたのお悩み解決に少しでもお役に立てば、と切に願っております。

この記事を書いた人

関連記事

よく読まれている記事