Column

お役立ち情報

中小企業経営者に役立つ情報を

お届けします

遺言書とは?自筆証書遺言や公正証書遺言、検認などの専門用語を徹底解説!

相続を考える上で「遺言書」は重要なポイントになります。原則、人が亡くなった場合は民法で定められた法定相続人が遺産を相続しますが、被相続人が生前に遺言書を遺していれば、遺言書の内容が法定相続よりも優先されます。

ただし、一口に遺言書と言ってもその種類は多岐にわたり、自筆証書遺言や公正証書遺言など、様々な種類の遺言書が存在します。そして、遺言書の信憑性をチェックするための「検認」を行い、その遺言書が有効なものであるかどうかを確かめます。

本記事では、遺言書の基礎や種類、検認まで、遺言に関連する内容を一挙にご紹介します。遺言書について詳しく知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

また、公式ラインをご登録いただいた方に無料相談をプレゼントしております。記事をご参考いただき不明点がありましたら、ぜひご相談ください。

遺言書とは?

遺言書とは、被相続人(亡くなった人)が自身の遺産について、相続人となる対象者や遺産分割の割合などを生前に定めておくための書類です。

原則、相続を受けるのは法定相続人ですが、何らかの事情で被相続人が親族以外の人間に遺産を譲りたいと考えた場合、生前に遺言書を作成しておくことで自身の遺産を指定した人へ譲渡することができます。

なお、法定相続人とは「民法で定められた相続人」を意味する言葉です。被相続人の配偶者や子供など、生前に被相続人と近しい関係にあった親族が法定相続人として定義されています。

また、遺言書がない場合は「法定相続分」に従って相続割合が決定されますが、法定相続分は強制力を持たないため、最終的には相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で遺産分割が進められることになります。

法定相続人について詳しく知りたい方は以下の記事が参考になります。

法定相続分について詳しく知りたい方は以下の記事が参考になります。

遺産分割協議について詳しく知りたい方は以下の記事が参考になります。

遺言書の種類

一口に「遺言書」と言っても、その種類は多岐にわたります。

遺言書の代表的な例としては、

・自筆証書遺言

・公正証書遺言

の 2 種類が挙げられます。なお、秘密証書遺言という遺言書もありますが、実務上では使われるシーンが少ないため、この記事では割愛させていただきます。

それでは、ここからは自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴をご説明します。

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、被相続人が自書(自分で書くこと)により作成する遺言書を意味します。一般的に「遺言書」と言えば、この自筆証書遺言を指すケースが多いでしょう。

自筆証書遺言を作る上で特別な条件はなく、文字を書くための文具や紙は自由に選ぶことができます。そのため、自宅にボールペンやノート、印鑑などがあれば、比較的すぐに作成可能です。

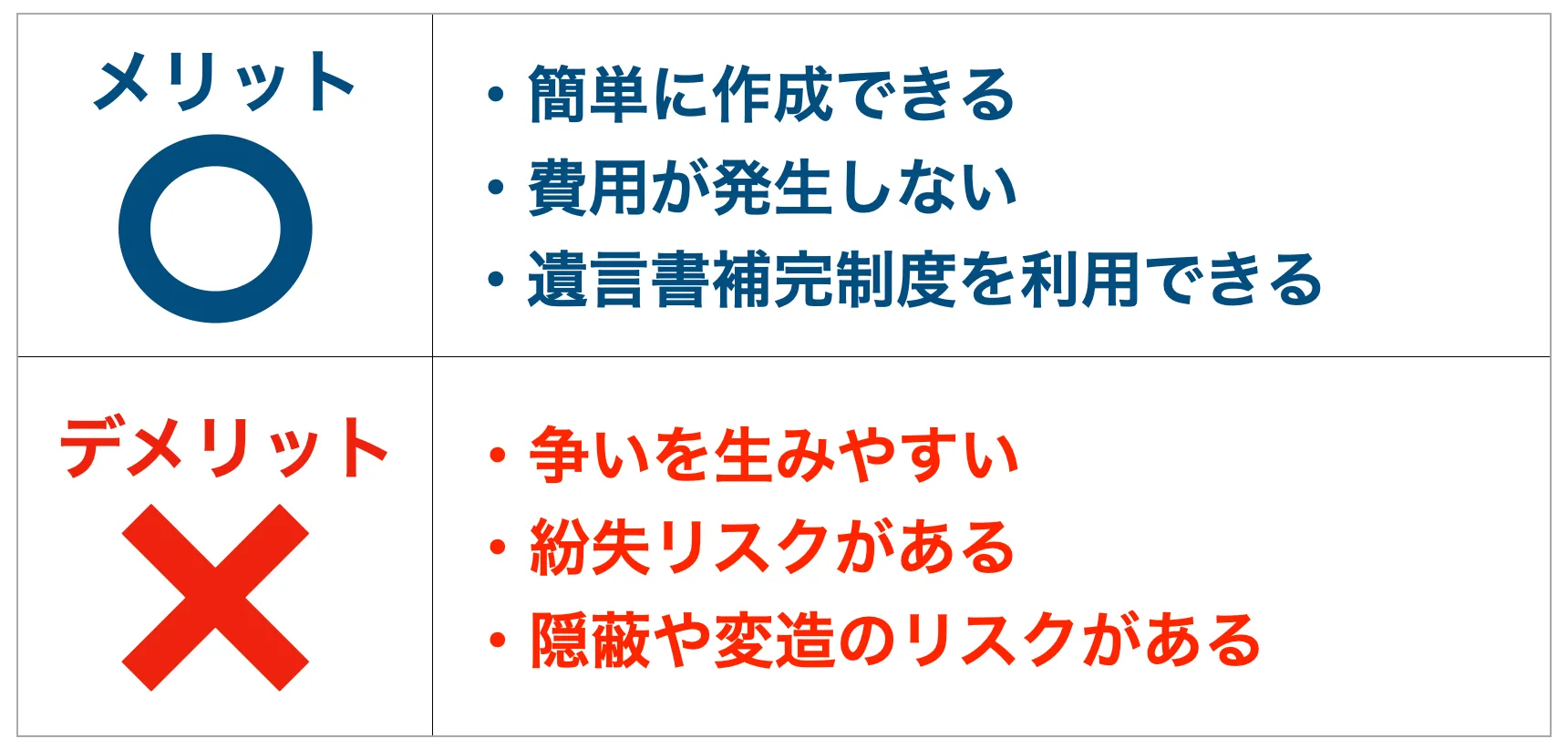

以下、自筆証書遺言のメリット・デメリットを表にまとめます。

自筆証書遺言は簡単に作成することができ、特別な費用が発生しない点も大きなメリットです。また、令和 2 年 7 月より開始した「遺言書保管制度」を使えば、法務局で遺言書を預かってくれるため、心配な場合は利用すると良いでしょう。

その一方で、自筆証書遺言は被相続人本人の自書により作成するため、遺言書の内容次第では相続人同士の争いを生んでしまうことがあります。さらに、遺言書保管制度を利用しない場合は紛失するリスクが考えられるほか、第三者に隠蔽・変造されてしまう可能性も否めません。

加えて、自筆証書遺言は法律によって形式が定められており、これに反している遺言書は無効と判断されてしまいます。

民法 968 条 1 項では、

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない

と明記されています。そのため、パソコンやタイプライターなどで自筆証書遺言を作成することはできず、印鑑が押されていないものも無効として扱われてしまうため、十分に注意してください。

なお、法務局が遺言書を保管してくれる遺言書保管制度は非常に便利ですが、同制度を利用するためには手数料として 3,900 円を支払う必要があるため、この点は覚えておきましょう。

公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、公証人が作成する遺言書を意味します。公証人は国の公務である公証(公的な証明を行うための行政行為)を担当する人であり、実質的には公務員のような位置付けとなります。

公正証書遺言は第三者である公証人が遺言書を作成するため、自筆証書遺言と比較して信憑性が高いと言えます。ただし、自筆証書遺言のように気軽に作ることはできず、所定の手続きを踏んで遺言書の作成を依頼する必要があります。

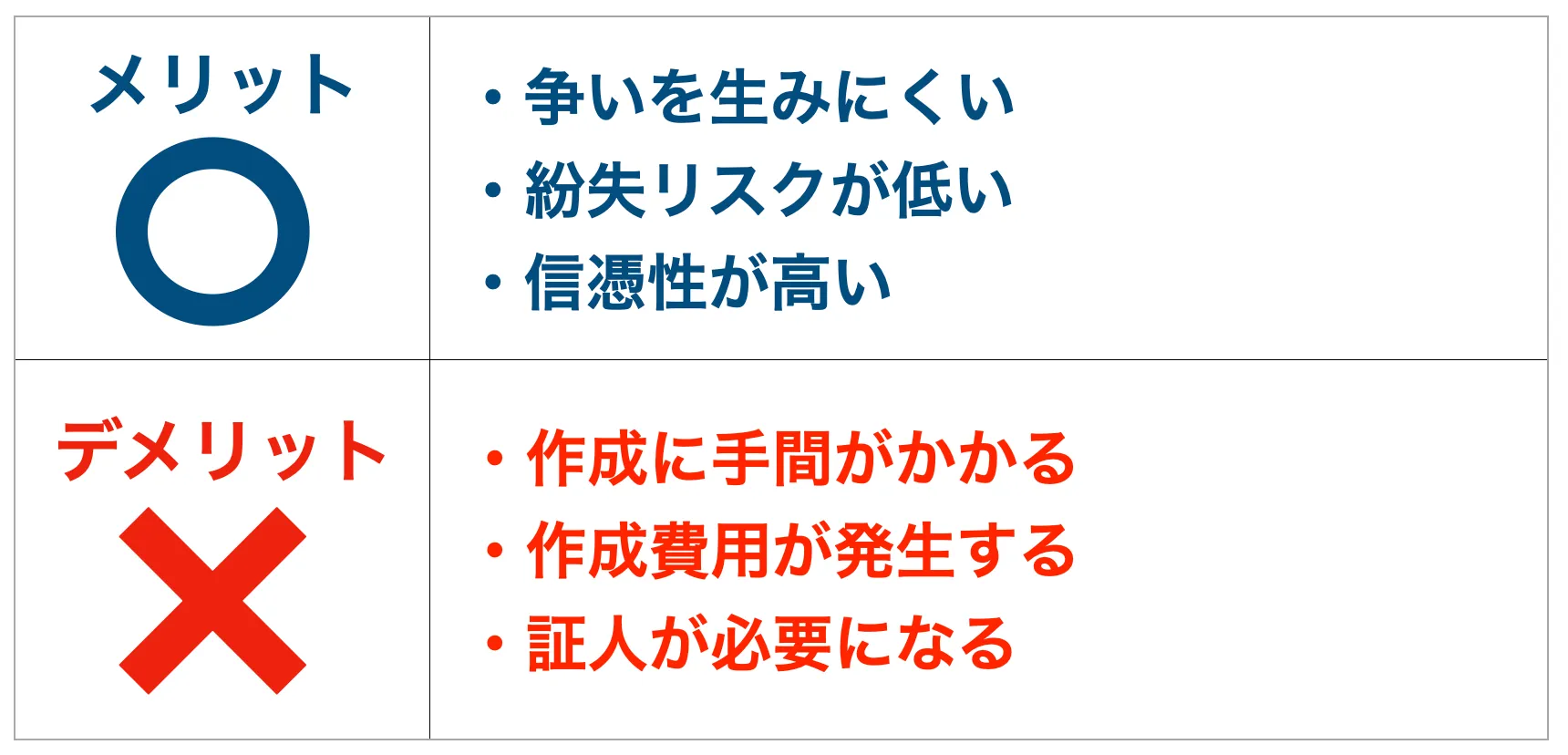

以下、公正証書遺言のメリット・デメリットを表にまとめます。

公正証書遺言は公証人が作成するため、相続人同士の争いに発展しにくいと言えます。また、自筆証書遺言と比較して紛失リスクが低く、遺言書自体の信憑性が高い点もメリットとして挙げられます。

その一方で、公正証書遺言は所定の手続きを踏んで作成を依頼する必要があるため、自筆証書遺言よりも手間がかかります。また、作成費用が発生したり、証人が必要になったりする点は公正証書遺言のデメリットだと言えるでしょう。

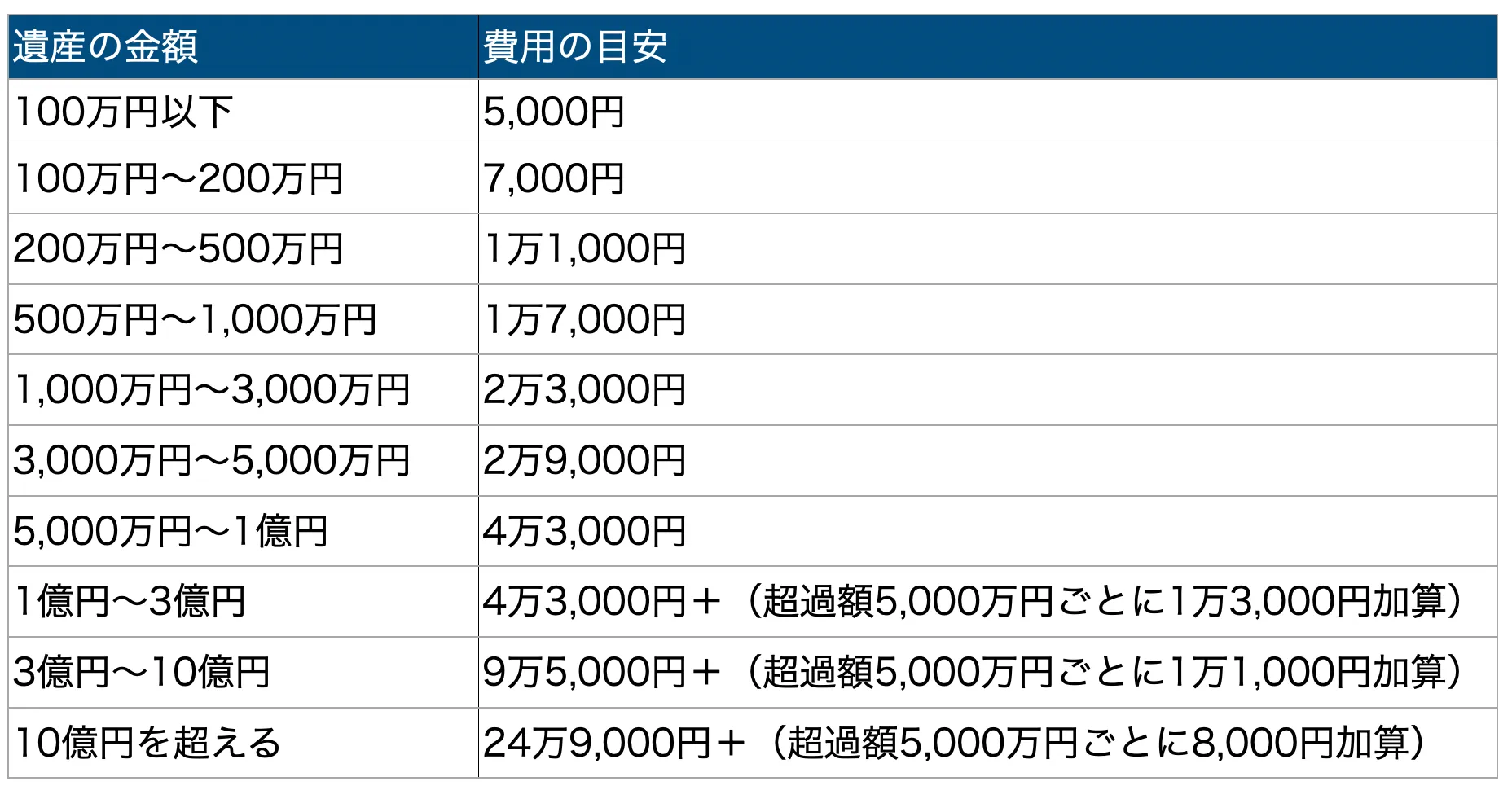

以下、公正証書遺言の作成にかかる手数料の目安です。

ただし、実際の費用計算では細かい部分が加味されて最終的な金額が決まるため、上記はあくまでも参考値として捉えてください。

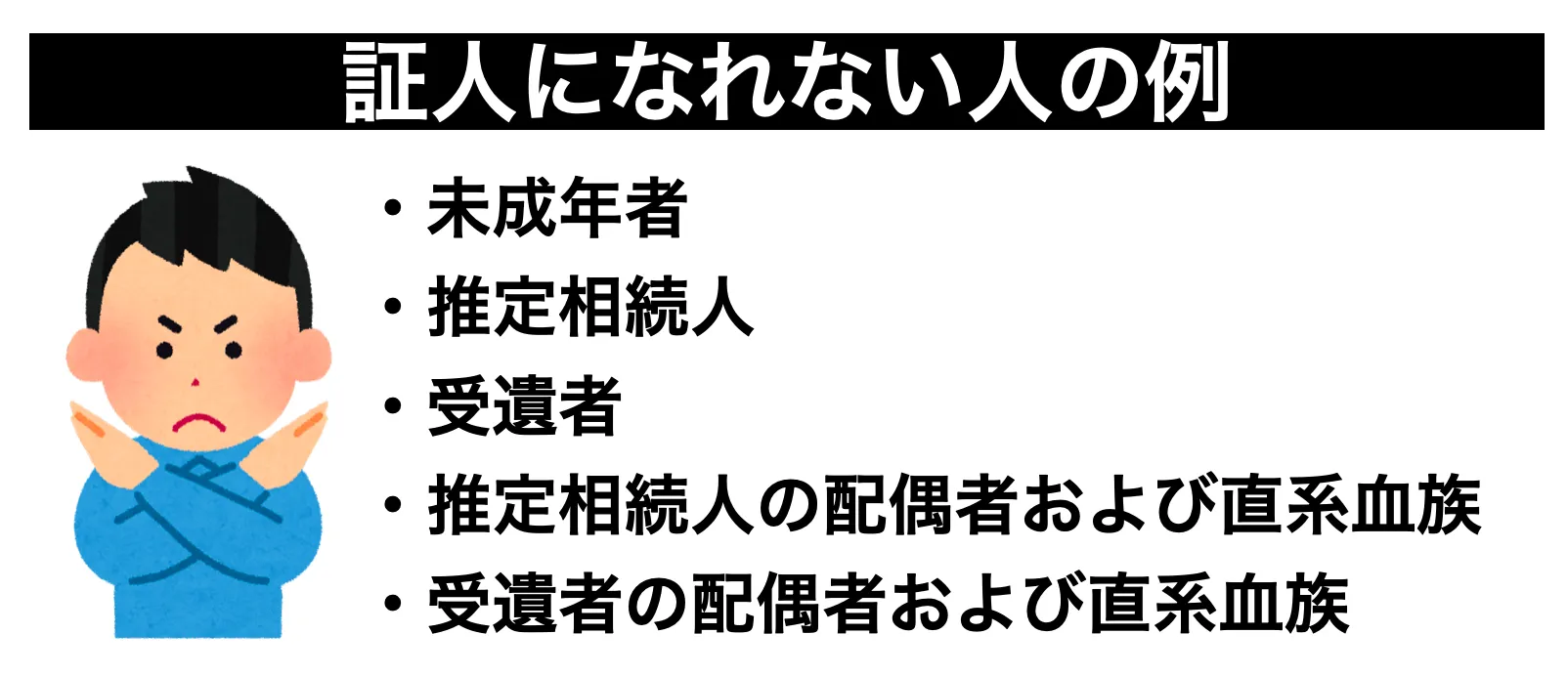

また、公正証書遺言を作成するためには、作成時に立ち会ってくれる証人が2人必要になります。特別な資格や条件はありませんが、証人として認められない人もいるので、この点には注意が必要です。

なお、どうしても証人が見つからない場合は公証役場で紹介してもらうことも可能ですが、その場合は「 6,000 円 / 人」程度の費用が発生します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

以下、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを表にまとめます。

このように、遺言は種類ごとに異なる特徴を持っています。それぞれのメリット・デメリットを正しく理解し、状況に合わせて最適なものを選択してください。

さて、上表で「検認」という言葉が出てきましたが、検認については次章で詳しくご説明します。

遺言書の信憑性を確かめる「検認」とは?

遺言書の内容が適用されるためには、その信憑性が担保されている必要があります。そして、遺言書が有効なものであるか?を確かめるための方法として「検認」が挙げられます。

検認とは、相続人に対して遺言の存在を伝え、その物理的な形状や内容を明確化することで、原本の偽造や変造を防ぐための手続きです。検認を行うためには家庭裁判所で手続きを行う必要があるため、一定の労力が掛かる点は理解しておきましょう、

公的証書遺言は検認が不要ですが、自筆証書遺言を自身で保管する場合は検認の手続きが必要になります。そのため、相続人が遺言書を発見した場合でも開封することはできません。

まとめ

本記事では、遺言書の基礎や種類、検認の概要まで、遺言に関連する内容を一挙にご紹介しました。

一口に遺言書と言っても、その種類は多岐にわたります。それぞれ特徴やメリット・デメリットが異なるため、違いを正しく理解して最適なものを選択することが重要になります。

また、遺言書には一定のルールが設けられており、自筆証書遺言は形式を誤ると無効になりますし、公正証書遺言は遺産額に応じて手数料が発生します。すべてを自分ひとりで進めるのは困難であるため、専門家に助言を求めることをオススメします。

そして、相続に関してお悩みであれば、ぜひ大谷聡税理士事務所へご相談ください。これまで培ってきた豊富な知識・経験をもとに対応させていただくのはもちろんのこと、損をしないための税金対策に関してもアドバイスさせていただきます。

無料相談もお受けしていますので、まずは以下のフォームからお気軽にご連絡ください。この記事が、あなたのお悩み解決に少しでもお役に立てば、と切に願っております。

この記事を書いた人

関連記事

よく読まれている記事