Columnお役立ち情報

中小企業経営者に役立つ情報を

お届けします

トラブル実例!相続人が行方不明の場合はどうすれば良いの?

人が亡くなった場合は民法で定められた法定相続人が遺産を相続します。しかし、仮に相続人が行方不明となっており、連絡が取れない場合はどうなるのでしょうか?

本記事では具体的なトラブル実例として、相続人が行方不明になっている場合の考え方をご説明します。相続について理解を深めたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

また、公式ラインをご登録いただいた方に無料相談をプレゼントしております。記事をご参考いただき不明点がありましたら、ぜひご相談ください。

相続の基本

はじめに、相続の基本について理解しておきましょう。

相続とは、亡くなった人が生前に所有していた財産や権利義務などを特定の人が受け継ぐことを意味する言葉です。この時、亡くなった人(遺産を渡す人)を「被相続人」と呼び、遺産を受け取る人を「相続人」と呼びます。

相続人となる人は民法で定められており、被相続人の配偶者や子供など、生前に被相続人と近しい関係にあった親族が遺産を受け継ぐことが一般的です。このように民法で定義された相続人のことを「法定相続人」と呼び、法定相続人は被相続人との関係により優先順位が決められています。

原則、相続を受けるのは法定相続人ですが、何らかの事情で被相続人が親族以外の人間に遺産を譲りたいと考えた場合、生前に遺言書を作成しておくことで自身の遺産を指定した人へ譲渡することができます。

なお、相続は好きなタイミングで開始できるわけではなく、被相続人が死亡した日が相続開始日になります。そのため、事前に相続開始日を把握することは困難であると言えるでしょう。

法定相続人について詳しく知りたい方は以下の記事が参考になります。

遺産分割協議とは?

相続の基本を理解したところで、次は遺産分割協議についてご説明します。

遺産分割協議とは、法定相続人同士で「誰がどれくらいの割合でどの遺産を相続するのか?」を話し合うことです。相続が発生した際、相続人が 1 人のみであれば話はスムーズに進みますが、相続人が複数いる場合は当事者間で協議の場を設ける必要があります。

そして、相続人同士の話し合いにより遺産分割の割合などが決められ、その内容を遺産分割協議書に書面としてまとめます。なお、遺産分割協議は遺言書が存在する場合は原則不要です。遺言書は法定相続よりも優先されるため、被相続人が生前に残した遺言書があれば、その内容に従って遺産が分配されます。

その一方で、遺言書が存在しない場合は遺産分割協議が行われることになります。相続財産を誰にどのような割合で分配するのか?を話し合い、その結果を遺産分割協議書に書き記します。

遺産分割協議書について詳しく知りたい方は以下の記事が参考になります。

トラブル実例!相続人が行方不明の場合はどうなる?

遺産分割協議書は遺産相続の内容について相続人全員の合意を前提として作成されるため、相続を進める上での重要な証明になります。

しかし、相続人が行方不明の場合は、相続人全員を集めて遺産分割協議を行うことができません。このケースでは、どのように遺産分割協議を進めるのでしょうか?

結論として、相続人が行方不明の場合は遺産分割協議を進めることはできません。状況に応じて、所定の手続きを実施してください。

ここからは、相続人が行方不明の時に取るべき行動を次の 4 パターンに分けてご説明します。

1.住所や連絡先がわからない場合

2.連絡しても反応してくれない場合

3.完全に行方不明の場合( 7 年未満)

4.完全に行方不明の場合( 7 年以上)

以下、それぞれのパターンについて順番に見ていきましょう。

1.住所や連絡先がわからない場合

相続人の住所や連絡先がわからない場合、戸籍の附票を取得することで手掛かりを得られます。戸籍の附票には「戸籍が作られてから現在までの住所」が記録されており、本籍地の市区町村で戸籍とともに編成されています。

法定相続人は他の法定相続人の戸籍の附票を取得できるため、その情報をもとに行方不明の相続人を探してください。なお、近年は Twitter や Facebook などの SNS が普及しているため、これらを活用することも有効な手段になります。

2.連絡しても反応してくれない場合

仮に住所や連絡先がわかっていても、何かしらの理由で連絡しても反応してくれないケースもあるかもしれません。このような場合、家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立てることができます。

遺産分割調停を申し立てると、連絡が取れない相続人に対して家庭裁判所から呼び出し状が送達されます。その後、家庭裁判所に相続人同士が集まり、遺産分割協議を行うことになります。

ただし、いきなり遺産分割調停を申し立てた場合、トラブルに発展するリスクがあります。そのため、まずは弁護士を代理人として内容証明郵便を送り、調停前に議論する余地を探るなど、慎重に進めることをオススメします。

3.完全に行方不明の場合( 7 年未満)

住民票や戸籍の附票に記載された住所に住んでおらず、連絡を取ることもできない場合、完全に行方不明の状態だと言えます。このような容易に帰来する見込みのない人を「不在者」と呼びます。

前述した通り、遺産分割協議を行うためには相続人全員が揃っている必要があるため、誰か 1 人でも不在者が含まれている場合は協議を行うことはできません。このような場合は、不在者財産管理人選任の申し立てを行います。

不在者財産管理人とは、不在者である相続人の代理人として、他の相続人と遺産分割協議を行う人のことです。不在者財産管理人選任の申し立ては利害関係者または検察官が家庭裁判所に対して行うことが一般的ですが、特定の相続人が不在者である場合は他の相続人が利害関係者に該当するため、この申し立てを行うことができます。

そして、不在者財産管理人が選任された後は、その管理人が不在者である相続人の代理人として遺産分割協議に参加します。なお、最終的に遺産分割協議を成立させるためには、家庭裁判所の許可が必要になります。

ここで覚えておくべきポイントは、不在者財産管理制度は「不在者の財産保全および利益保護を行うための制度である」という点です。家庭裁判所はこの前提に立って遺産分割協議の結果に対して許可を出すため、申立人が自己の利益のために不在者財産管理人選任の申し立てを行なったとしても、意図する結果にならないことも珍しくありません。

4.完全に行方不明の場合( 7 年以上)

完全に行方不明の状態が 7 年以上続いている場合、家庭裁判所の審判によって法律上死亡したとみなす「失踪宣告」という制度を利用します。

失踪宣告が有効になると、行方不明の相続人は死亡したものとして遺産分割協議を行うことになります。そのため、死亡した(とみなされた)不在者の相続権が他の親族に継承されるケースもあります。

ここで、具体的な例を考えてみましょう。

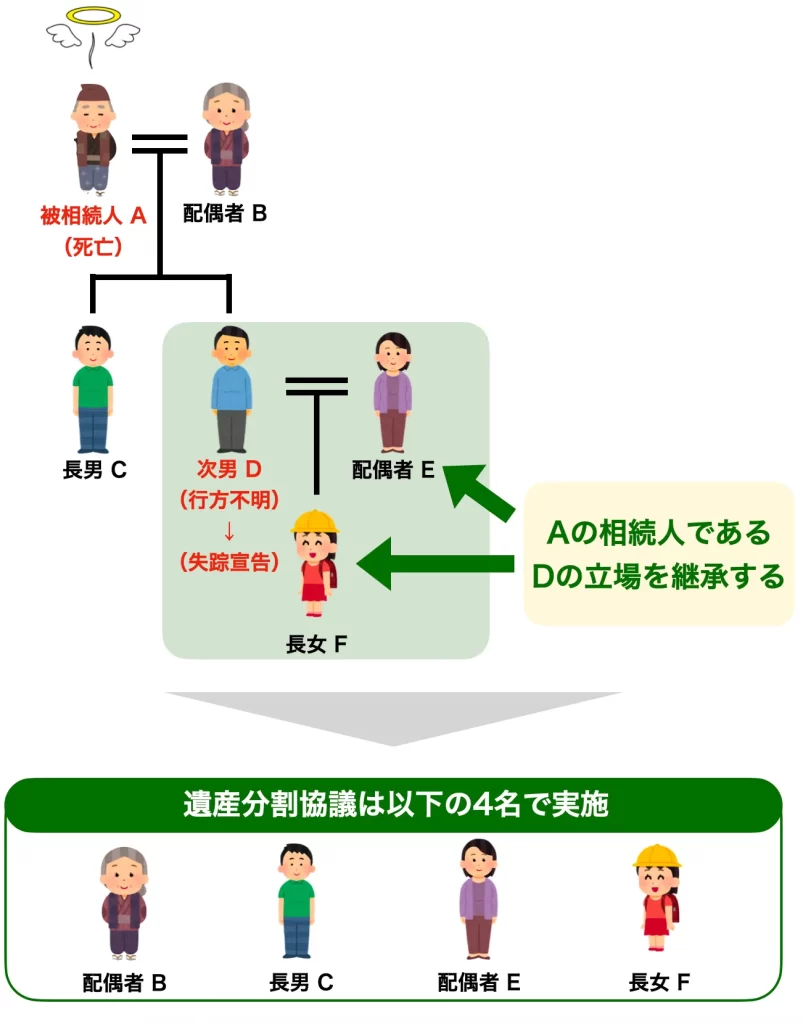

死亡した被相続人 A には配偶者 B と 2 人の息子( C と D )がいます。しかし、そのうち次男 D は行方不明となっており、既に家庭裁判所の審判によって失踪宣告が出されています。

そして、次男 D に配偶者 E と長女 F がいる場合、配偶者 E と長女 F は死亡した(とみなされた)次男 D の代わりに被相続人 A の遺産相続権を継承します。その結果、遺産分割協議は「配偶者 B 、長男 C 、配偶者 E 、長女 F 」の 4 名で行われることになります。

このように、失踪宣告では親族関係によっては遺産分割協議の当事者が増える可能性があるため、この点には十分に注意しておく必要があります。

相続人が行方不明でも相続登記できるケース

相続人が行方不明になっていたとしても、例外的に相続登記できるケースも存在します。本章では、代表的な 2 つのパターンについてご説明します。

遺言書がある場合

遺言書に不動産の取得者が明記されている場合、遺産分割協議を行わずに遺言に書かれている通りに相続が履行されます。そのため、相続人が行方不明になっている場合でも相続登記を申請することが可能です。

なお、この時の遺言書は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のどちらでも問題ありません。ただし、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認手続きが必要になるため、この点には注意して下さい。

現時点では相続が発生していなくても、将来的に相続人となる人の中に行方不明者が含まれている場合には、遺言書を作成しておくことをオススメします。遺言書を事前に用意することで、不在者財産管理人選任や失踪宣告の申し立てなどを行うことなく、円滑に相続登記を申請することができます。

遺言書に関心のある方は以下の記事が参考になります。

法定相続分に沿って相続登記を行う場合

法定相続分に沿って相続登記を行う場合は、相続人が行方不明でも問題ありません。

先ほどの図解と同様に、不動産を所有している A が死亡し、その法定相続人として配偶者 B 、長男 C 、次男 D が存在するとします。そして、次男 D が行方不明になっているケースを考えてみましょう。

この場合、次男 D が行方不明なので遺産分割協議を進めることはできませんが、法定相続分に沿って相続登記を行うことは可能です。

法定相続分に沿って分配した場合、

配偶者 B の持分: 4 分の 2

長男 C の持分: 4 分の 1

次男 D の持分: 4 分の 1

となります。

仮に次男 D が行方不明だったとしても、上記の通りの共有名義であれば相続登記を行うことができます。この相続登記は共有物の保存行為に該当するため、 B 、 C 、 D のいずれか 1 人が代表して登記申請をすることができるためです。

ただし、仮に相続登記ができたとしても、次男 D が行方不明のままでは不動産を売却することはできません。結局は問題を先送りにするだけ、となるリスクもあるため、先々のことも考えて慎重に判断してください。

まとめ

本記事では具体的なトラブル実例として、相続人が行方不明になっている場合の考え方をご説明しました。

一般的には、相続人の中に行方不明者がいる場合は遺産分割協議を進めることができません。まずは行方不明者を探し出すことを先決として、戸籍の附票を取得したり、 SNS で情報を集めたりして、なんとか連絡を取れるように動いてください。

また、所在地がわかっているにも関わらず反応をくれない場合は、遺産分割調停を申し立てる必要があります。とは言え、いきなり遺産分割調停を申し立てた場合はトラブルに発展するリスクがあるため、慎重に進めることをオススメします。

そして、完全に行方不明になっている場合は、その期間に応じて「不在者財産管理人選任の申し立て」や「失踪宣告」などの制度を活用します。ただし、これらにはいくつか注意すべき点が存在するため、この記事を何度も読み返してポイントを正しく理解しておいてください。

なお、遺言書がある場合や法定相続分に沿って相続登記を行う場合は相続人が行方不明でも相続登記できるため、この点もあわせて覚えておくと良いでしょう。いざという時に選択肢が増えるため、状況に合わせて柔軟に判断することが可能になります。

もし、判断に迷った場合は自分ひとりで考えるのではなく、

そして、相続に関してお悩みであれば、ぜひ大谷聡税理士事務所へご相談ください。これまで培ってきた豊富な知識・経験をもとに対応させていただくのはもちろんのこと、損をしないための税金対策に関してもアドバイスさせていただきます。

無料相談もお受けしていますので、まずは以下のフォームからお気軽にご連絡ください。この記事が、あなたのお悩み解決に少しでもお役に立てば、と切に願っております。

この記事を書いた人

関連記事

よく読まれている記事