Column

お役立ち情報

中小企業経営者に役立つ情報を

お届けします

トラブル実例!一括贈与した教育資金を無駄遣いされた場合はどうなるの?

父母や祖父母が子や孫のために教育資金を援助してあげることは珍しくありません。そして、教育資金を一括贈与する場合、一定の金額までは非課税で贈与を行うことができます。

しかし、一括贈与した教育資金を無駄遣いされてしまった場合はどうなるのでしょうか?本記事では、教育資金の一括贈与に関する基礎知識を解説しつつ、教育資金を無駄遣いされてしまったケースについて詳しくご紹介します。

また、公式ラインをご登録いただいた方に無料相談をプレゼントしております。記事をご参考いただき不明点がありましたら、ぜひご相談ください。

贈与とは?

はじめに、贈与について正しく理解しておきましょう。

贈与とは「自身の財産を無償または負担付きで第三者に譲ること」を意味する言葉です。一般的には、贈与を行う人が財産を譲る旨の意思表示を行い、その内容について相手が承諾することで正式に贈与が成立します。

そのため、自分の財産を誰かに贈与したいと考えている場合でも、相手の同意なしで贈与を行うことはできません。事前に贈与の内容を説明し、相手の同意を取得する必要があります。

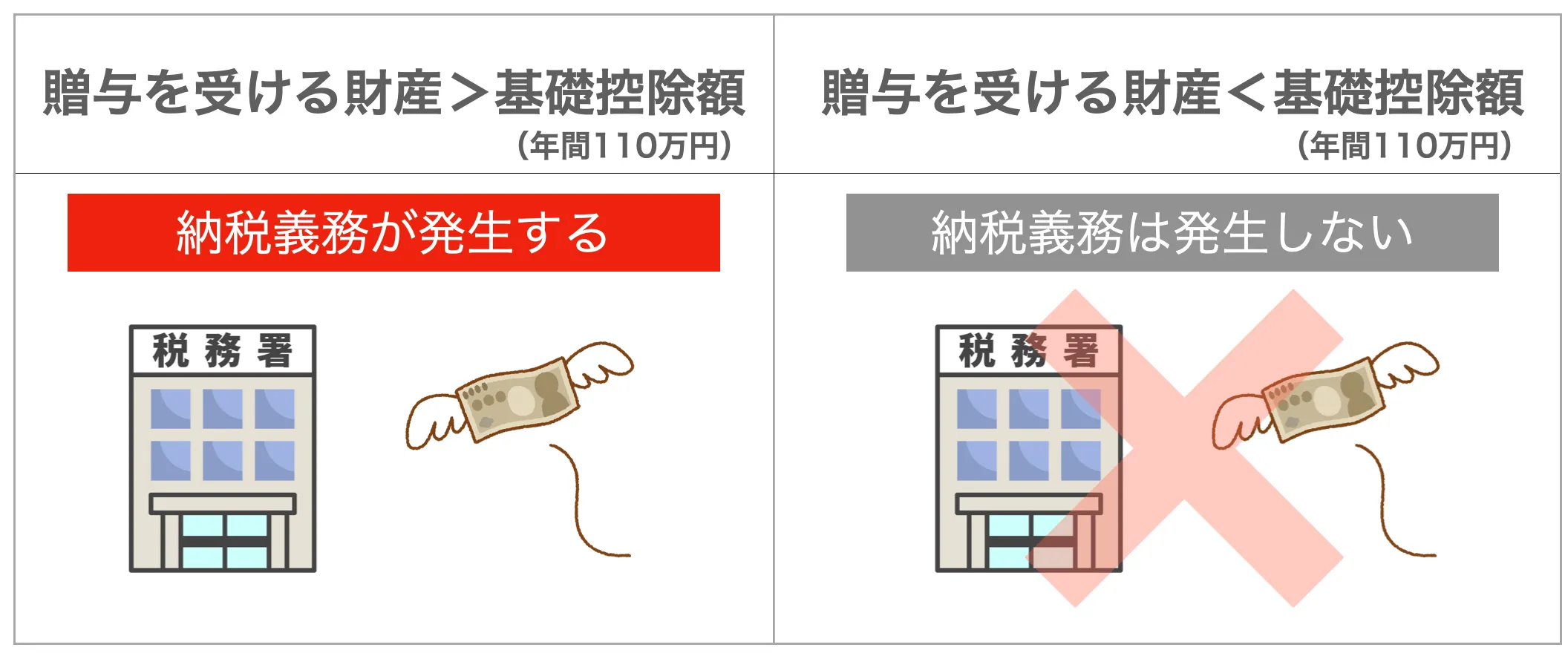

また、贈与を行う際には「贈与税」と呼ばれる税金が発生しますが、贈与税には「暦年課税」という考え方があり、相続税と同様に基礎控除が設けられています。贈与税の基礎控除による非課税枠は「年間 110 万円」であるため、贈与を受けた金額が年間 110 万円までであれば、贈与税を支払う必要はありません。

また、基礎控除は「贈与を受ける人」に対して設けられている非課税枠であるため、仮に複数人から贈与を受けたとしても、その合計額が年間 110 万円を超えた場合は贈与税の課税対象となります。

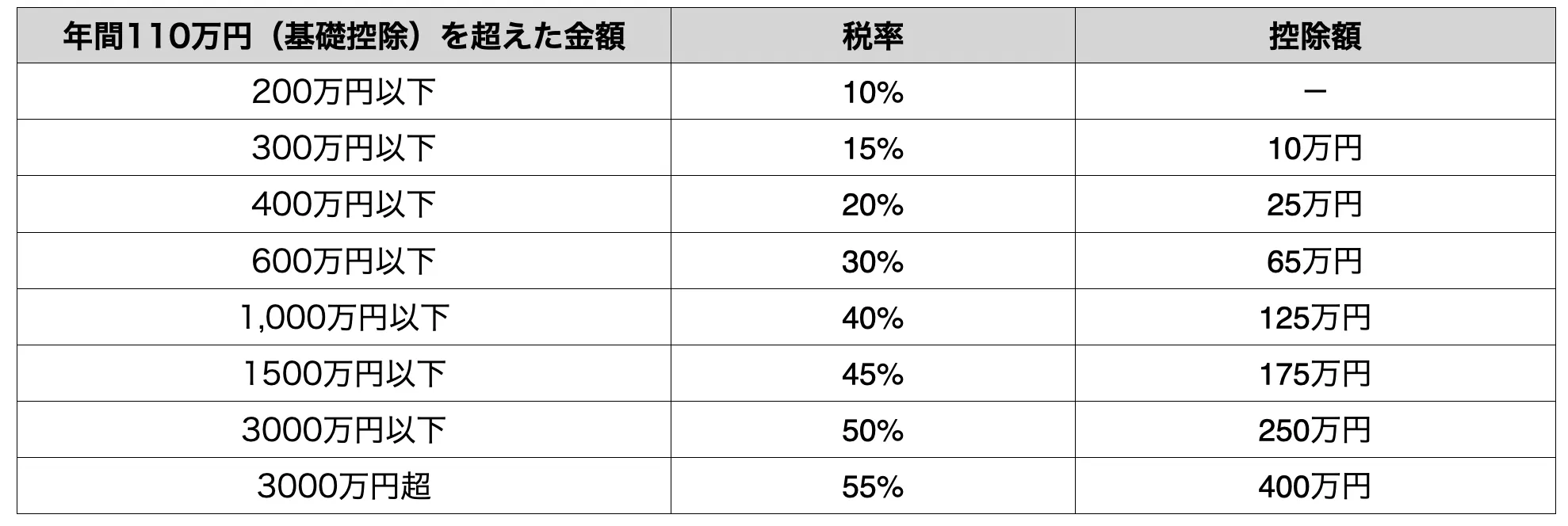

以下、一般贈与財産における贈与税の税率です。

このように、贈与税は贈与された金額が大きくなるほど、その税率は高くなります。また、特例贈与財産(直系尊属から 18 歳以上の人へ贈与する財産)の場合、一般贈与財産と比較して税率が低く設定されています。

贈与税について詳しく知りたい方は以下の記事が参考になります。

教育資金の一括贈与とは?

前述した通り、贈与を行なった場合は年間 110 万円(基礎控除額)を超えた金額に対して贈与税が課税されます。しかし、一括贈与にはいくつかのお得な制度が存在しており、特定の目的のために一括贈与を行う場合は一定額まで贈与税が非課税になります。

例えば、結婚資金や子育て資金、住宅資金などが挙げられます。そして、教育資金の一括贈与にも非課税枠が設定されており、最大 1,500 万円までは贈与税が発生することはありません。

この制度は 30 歳未満の人が直系尊属(父母や祖父母など)から「教育資金に充てるための金銭など」の贈与を受けた場合に適用できます。なお、受贈者は贈与者の子供または孫である必要があります。

教育資金の具体例としては、学校の入学金や授業料、学用品の購入費、修学旅行費、学校給食費などが挙げられます。ただし、学習塾やピアノ教室の月謝など、学校以外に支払う費用の非課税枠は最大 500 万円と定められています。

本制度は、教育が必要な人に対して「一人当たり 1,500 万円」が非課税となるため、仮に 3 人分の教育資金を一括贈与する場合は合計 4,500 万円を非課税で贈与することができます。そのため、相続税対策としても有効な制度であると言えるでしょう。

一括贈与に関するお得な制度については以下の記事で詳しく解説しています。

一括贈与した教育資金を無駄遣いされた場合はどうなる?

ここで、祖父が孫のために 1,000 万円の教育資金を一括贈与するケースを考えてみましょう。この時、上述した非課税枠を利用すれば、贈与税の支払いを回避することができます。

それでは、一括贈与した教育資金を孫が無駄遣いした場合はどうなるのでしょうか?教育資金の一括贈与は最大 1,500 万円までであれば贈与税が非課税になりますが、この制度は贈与されたお金が教育資金として使われることが前提条件です。

そのため、孫がお金を教育資金以外の用途に使ってしまった場合、非課税枠を適用することはできずに贈与税の課税対象になります。なお、贈与されたお金を使う際は領収書などを保管し、教育資金として充当したことを証明する必要があります。

このように、一括贈与した教育資金を無駄遣いされた場合は、贈与したお金に対して贈与税が課税されることが一般的です。子や孫に一括贈与を検討している方は、目的以外の用途に利用しないよう、念押しをしておくことをオススメします。

まとめ

本記事では、教育資金の一括贈与に関する基礎知識を解説しつつ、教育資金を無駄遣いされてしまったケースについて詳しくご紹介しました。

教育資金の一括贈与には非課税枠が設定されており、最大 1,500 万円までであれば贈与税が非課税になります。ただし、この非課税制度は教育資金の用途で一括贈与が行なわれた場合にのみ適用可能です。

仮に、贈与を受けた相手が教育資金を別の用途で無駄遣いした場合、贈与を受けたお金に対して贈与税が課税されますので、この点には十分に注意しておきましょう。

もし、自分ひとりで判断できない場合は、専門家への相談も有効な選択肢の一つになります。プロの目線から助言を受けることができ、スムーズに手続きを進められることはもちろん、困った時に相談を行うことも可能です。

そして、相続や贈与に関してお悩みであれば、ぜひ大谷聡税理士事務所へご相談ください。これまで培ってきた豊富な知識・経験をもとに対応させていただくのはもちろんのこと、損をしないための税金対策に関してもアドバイスさせていただきます。

無料相談もお受けしていますので、まずは以下のフォームからお気軽にご連絡ください。この記事が、あなたのお悩み解決に少しでもお役に立てば、と切に願っております。

この記事を書いた人

関連記事

よく読まれている記事