Columnお役立ち情報

中小企業経営者に役立つ情報を

お届けします

相続人の範囲を徹底解説!遺産分割協議で交流が乏しい異母兄弟を無視して相続しても良いの?

相続人の範囲は民法で定められており、法的に定義された「法定相続人」が遺産を相続することが一般的です。それでは、故人と交流が乏しい異母兄弟が存在している場合、彼らを無視して相続しても問題ないのでしょうか?

本記事では、交流が乏しい異母兄弟がいる場合の相続や遺産分割協議についてわかりやすくご説明します。相続に関して理解を深めたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

また、公式ラインをご登録いただいた方に無料相談をプレゼントしております。記事をご参考いただき不明点がありましたら、ぜひご相談ください。

相続割合の目安となる「法定相続分」とは?

まずは法定相続分について正しく理解しておきましょう。法定相続分とは遺産を分割する際の目安となる考え方であり、その内容は民法で定められています。

法定相続分では、被相続人と相続人の関係によって遺産の相続割合が決められており、遺産を相続する相続人がどのような立場の人か?によって遺産の分割割合が異なります。

例えば、相続人が「配偶者のみ」の場合は配偶者が相続財産のすべてを相続しますが、相続人が「配偶者と子供」の場合は配偶者が相続財産の 2 分の 1 を相続し、残りを子の人数で等分相続します。

ただし、被相続人が生前に遺言を遺している場合は、法定相続分よりも遺言の内容が優先されますし、実際の相続では相続人同士の「遺産分割協議」で最終的な相続割合が決まることが一般的です。

このように、法定相続分はあくまでも目安であり、強制力を持たないものであるという点は理解しておきましょう。遺産分割協議に関しては、後ほど詳しくご説明します。

法定相続分や遺言書に関心のある方は以下の記事が参考になります。

相続人の範囲を決める「法定相続人」とは?

前章では法定相続分についてご説明しましたが、遺産を相続する権利を持っている人は「法定相続人」と呼ばれています。そして、その範囲は民法で定められており、被相続人と近しい関係にある親族が法定相続人として定義されています。

そして、法定相続人には優先順位が存在しており、被相続人との関係によって優先度が変わります。

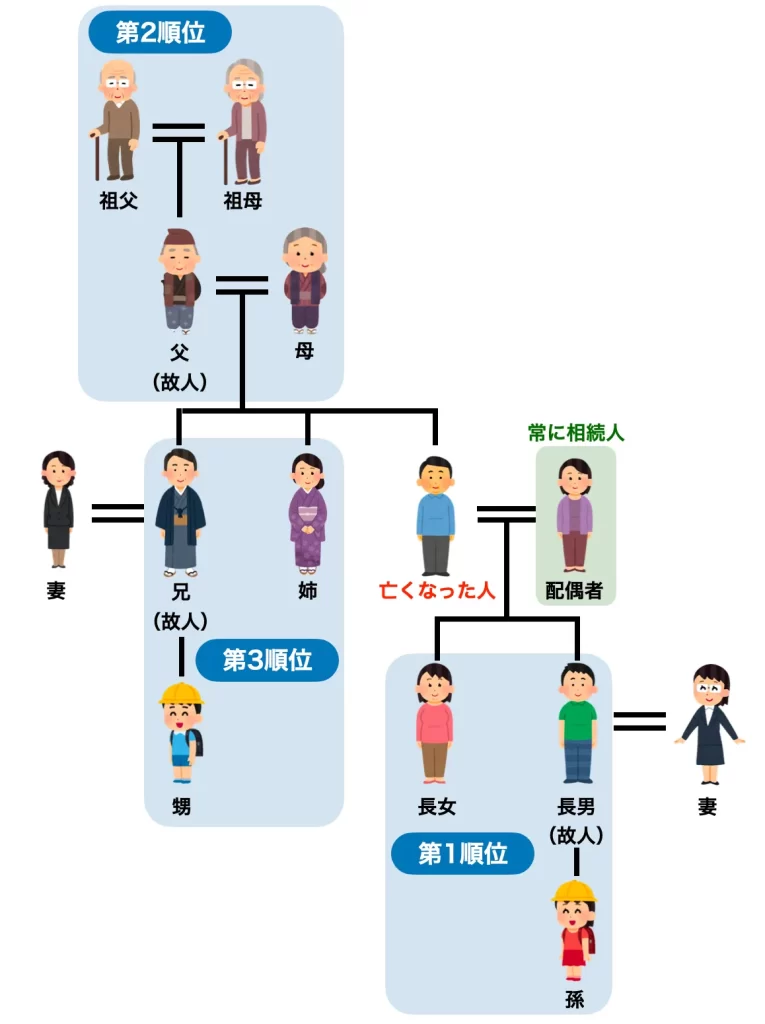

以下、法定相続人の優先順位を図で示します。

このように、一口に「法定相続人」と言っても、被相続人との関係によって相続の優先順位は異なります。原則、相続を受けるのは法定相続人ですが、何らかの事情で被相続人が親族以外の人間に遺産を譲りたいと考えた場合、生前に遺言書を作成しておくことで自身の遺産を指定した人へ譲渡することができます。

法定相続人について詳しく知りたい方は以下の記事が参考になります。

異母兄弟は遺産分割協議で無視して良い?

相続が発生した際、相続人が 1 人のみであれば話はスムーズに進みますが、相続人が複数いる場合は当事者間で協議の場を設ける必要があり、これを「遺産分割協議」と呼びます。

遺言書が存在しない場合は遺産分割協議が行われることになり、相続財産を誰にどのような割合で分配するのか?を話し合い、その結果を遺産分割協議書に書き記します。このように、遺産分割協議書は遺産相続の内容について相続人全員の合意を前提として作成されるため、相続を進める上での重要な証明になります。

そして、異母兄弟は法定相続人であるため、基本的には遺産分割協議に参加する必要があります。そのため、決して無視して良い存在ではなく、仮に異母兄弟が協議に参加しない場合は、最終的に裁判所で相続内容が決定される可能性があります。

なお、民法 900 条 4 項では、相続分に関して以下の内容が明記されています。

「子、直系尊属または兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。」

このように、異母兄弟は法定相続人の一人であり、その相続分については民法で明記されていることを覚えておきましょう。

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議を行うためには、適切な手順で対応を進めていく必要があります。本章では、遺産分割協議の進め方を 4 つのステップに分けて解説します。

Step.1 相続人を明確化する

遺産分割協議において最も重要なのは、誰が相続人なのかを明確化することです。原則、相続人となる人は法定相続人であり、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが該当します。

まずは、被相続人の戸籍謄本を取り寄せ、家族構成や親族関係を調べてください。この時、相続人に異母兄弟や養子がいる場合は、相続の取り決めや法的立場を入念に確認することが大切です。

Step.2 被相続人の遺産を調査する

次に、被相続人の遺産を正確に調査する必要があります。遺産には不動産や預貯金、株式、借金など様々な種類があるため、財産目録を作成し、全ての遺産を洗い出します。

不動産の場合は被相続人が所有していた不動産の登記簿謄本を取得し、預貯金については銀行口座の残高を調査します。また、株式や投資信託などの有価証券がある場合、証券口座の残高も確認しましょう。

さらに、借金やローンといった負債も遺産の一部として調査しなければいけません。これらの情報をもとに財産目録を作成し、遺産の全体像を把握したうえで、相続人同士でどのように分けるのかを協議するための事前準備を行います。

Step.3 遺産分割協議を実施する

遺産分割協議では、相続人全員が集まり、遺産をどのように分けるのかを話し合います。なお、遺産分割協議を行う際、相続人が一人でも欠けている場合は、協議の結果が後から無効になる恐れがあるため、この点には注意しておきましょう。

加えて、協議の内容に関しても、すべての相続人が納得するまで話し合いを重ねることが重要です。現金や不動産、株式をどのような分割方法で分けるのかなど、細かい部分まで入念に話し合ってください。

Step.4 遺産分割協議書を作成する

遺産分割の内容が決まったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、相続人全員が協議の結果に合意した証拠となる書類であり、これを作成しないと相続手続きを進める際に問題が生じる可能性があります。

そして、遺産分割協議書には、相続人全員の氏名や、誰がどの遺産を受け取るのかなどを具体的に記載します。さらに、相続人全員が署名・押印をすることで、協議書が有効になります。

なお、遺産分割協議書は相続登記や預貯金の解約手続き、保険金の請求など、様々な手続きを行う際に必要となるため、書類を作成した後は大切に保管しておきましょう。

遺産分割協議書の作成方法については以下の記事で詳しく解説しています。

遺産分割協議を行う際の注意点

本章では、遺産分割協議を行う際の注意点を 3 つご紹介します。前章で解説した内容と重複する部分もありますが、とても重要なポイントなので確実に理解しておきましょう。

相続人全員の参加が必須

遺産分割協議は相続人全員の参加が必須であり、法定相続人が一人でも欠けていると、協議が無効となる可能性があります。そのため、まずは相続人を正確に把握することが求められます。

相続人には配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが含まれますが、異母兄弟や養子がいるケースも考えられるため、注意深く確認しましょう。なお、仮に相続人が海外に住んでいる場合や行方不明の場合、その取り決めについても法的な手続きが必要となります。

不公平な分割を避ける

遺産分割協議では、できるだけ公平に遺産を分けることが求められます。相続人間で不公平が生じた場合、後々トラブルの原因になることがあるため、遺産分割の内容は慎重に検討を進める必要があります。

例えば、物理的に分けにくい不動産の場合は、現金での代償分割を行うなどして公平性を担保してください。また、遺言書が存在しない場合には、相続人同士の合意形成が重要となるため、全員が納得するまで根気よく話し合いを進めましょう。

なお、どうしても分割方法で意見が割れる場合には、税理士などの専門家からアドバイスを受けることも有効な手段になります。

大谷聡税理士事務所でも遺産分割に関する相談をお受けしています。豊富な専門知識や過去の経験に基づき、状況に応じて最適なアドバイスを提供させていただきますので、お悩みの方は問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

口頭だけではなく書面で合意を残す

遺産分割協議が成立したら、必ずその内容を遺産分割協議書として書面で残すことが大切です。口頭で合意した場合でも、その内容が後に争われる可能性があるため、書類を作成した上で相続人全員が署名・押印し、協議の結果を正式なものとして証明できるように備えておきましょう。

遺産分割協議のよくあるケース

ここで、相続時の「よくあるケース」について考えてみましょう。被相続人が亡くなって遺産分割協議が行われることになりましたが、交流が乏しい異母兄弟が存在している場合です。

例えば、被相続人と前妻との子を A とし、後妻との子を B とします。この時、 A と B は異母兄弟の関係となりますが、被相続人が亡くなった場合、 A を無視して遺産分割協議を行っても良いのでしょうか?

結論としては A も相続人の一人であり、遺産分割協議に参加する必要があります。なぜなら、父親(被相続人)から見れば、母親が異なっていても A が自分の子であることは変わらず、その親子関係によって A は相続権利を有することになるためです。

そのため、 B は遺産分割協議に A を呼ばなければならず、無視して協議を進めることはできません。なお、既に婚姻関係のない前妻本人については、無視して相続を進めることができます。

そして、遺言が存在しない場合は民法で定められた法定相続分に則り、相続人全員の相続分が決定されます。このように、異母兄弟は相続人として認められるケースが多いため、相続時には十分に注意してください。

まとめ

本記事では、交流が乏しい異母兄弟がいる場合の相続や遺産分割協議についてわかりやすくご説明しました。

異母兄弟は相続人として認められるケースが多いため、無視して遺産分割協議を行わないようにご注意ください。勝手に相続を進めてしまった場合、後から大きなトラブルに発展するリスクがあります。

また、遺言が存在しない場合は民法で定められた法定相続分に則り、相続人全員の相続分が決定されますが、相続のパターンは多岐にわたるため、正しい法定相続分を算出するためには慎重に検討を行う必要があります。

もし、判断に迷った場合は自分ひとりで考えるのではなく、

そして、相続に関してお悩みであれば、ぜひ大谷聡税理士事務所へご相談ください。これまで培ってきた豊富な知識・経験をもとに対応させていただくのはもちろんのこと、損をしないための税金対策に関してもアドバイスさせていただきます。

無料相談もお受けしていますので、まずは以下のフォームからお気軽にご連絡ください。この記事が、あなたのお悩み解決に少しでもお役に立てば、と切に願っております。

この記事を書いた人

関連記事

よく読まれている記事