Columnお役立ち情報

中小企業経営者に役立つ情報を

お届けします

貢献利益とは?限界利益との違いや経営改善を行う際のポイントを徹底解説!

会社の財務状況を判断するためには、貢献利益が重要な指標の一つになります。貢献利益を確認することで、事業や商品ごとの収益に対する貢献度を把握でき、今後のアクション検討に役立てることが可能です。

本記事では、貢献利益の概要や限界利益との違い、貢献利益をもとに経営改善を行う際のポイントなどを一挙に解説します。自社の収益改善を検討されている方は、ぜひ最後までご覧ください。

また、公式ラインをご登録いただいた方に無料相談をプレゼントしております。記事をご参考いただき不明点がありましたら、ぜひご相談ください。

貢献利益とは?

まずは、貢献利益の概要について理解しておきましょう。

貢献利益とは、企業や製品の収益性を評価するための財務指標の一つであり、特定の製品やサービス、事業部門などが企業の利益にどれだけ貢献しているのかを示す重要なものです。

以下、貢献利益の算出式です。

貢献利益 = 売上高 ー 変動費 ー 直接固定費

変動費とは、製品やサービスの生産や提供に直接かかる可変費用を意味します。ここで言う可変費用とは、原材料費や直接労働費、生産コストなど、生産量や販売量に比例して変動する経費のことです。

また、直接固定費とは、特定の事業や商品だけに限定して直接発生する固定費のことです。例えば、とある商品の Web 広告を出稿している場合は、この広告宣伝費が直接固定費に該当します。

貢献利益を計算することによって、特定の製品やサービスが企業の全体的な利益にどれだけ寄与しているのかを把握でき、今後の経営判断に役立てることができます。このように、貢献利益は企業がビジネス成長を実現するための重要な判断指標の一つだと言えるでしょう。

限界利益とは?

貢献利益と混同しやすい言葉として「限界利益」が挙げられます。

限界利益とは、売上高から変動費の合計を差し引いたものであり、変動損益計算書を確認する際は重要なポイントになります。限界利益を見ることで、固定費を除外した状態で事業の収益性を測ることができるため、自社の現状を適切に把握することが可能です。

以下、限界利益の算出式です。

限界利益 = 売上高 ー 変動費

一般的には、限界利益が固定費を上回るかどうかで会社の財務状況を評価します。限界利益が固定費を上回っていれば、安定的な経営を行なっていると判断されますが、反対に下回っている場合は、早急な改善が必要になります。

このように、限界利益は貢献利益と同様、会社の財政状態を把握する上で重要な指標になると言えるでしょう。なお、貢献利益と限界利益の違いについては、次章で詳しく解説します。

変動損益計算書に関心のある方は以下の記事が参考になります。

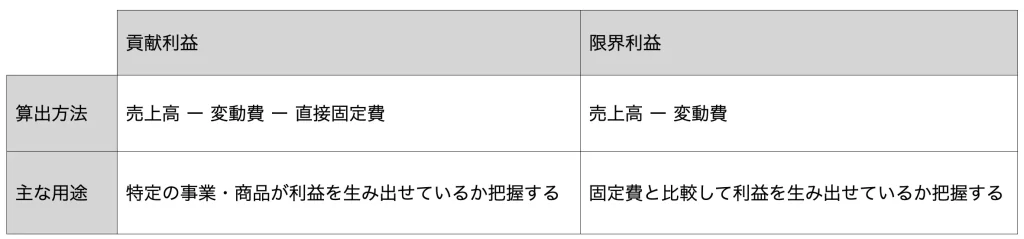

貢献利益と限界利益の違い

ここまで、貢献利益と限界利益の概要をご説明しました。本章では、それぞれの違いについて分かりやすくご説明します。

以下、貢献利益と限界利益の違いを表にまとめます。

まず、貢献利益は売上高から変動費と直接固定費を差し引いて算出するのに対して、限界利益は売上高から変動費のみを差し引いて算出します。そのため、直接固定費を考慮するか否かが両者の大きな違いだと言えます。

直接固定費は、特定の事業や商品だけに限定して直接発生する固定費を意味するため、貢献利益を確認することで、その事業・商品が利益を生み出せているかを把握できます。

その一方で、限界利益は固定費と比較されることが多い指標であり、限界利益が固定費を上回っていれば、安定的な経営を行なっていると判断されますが、反対に下回っている場合は、早急な改善が必要になります。

このように、貢献利益と限界利益は明確に異なるものだと言えます。会社全体の財務状況を把握するためには限界利益が有効な指標になりますが、特定の事業・商品に対して限定的な評価を行いたい場合は、貢献利益が重要な指標になることを覚えておきましょう。

貢献利益から算出できるもの

貢献利益を確認することで、自社の経営改善を行うためのポイントが見えてきます。本章では、貢献利益から算出できるものを 2 つご紹介します。

貢献利益率

貢献利益率とは、貢献利益を売上高で割ったものであり、「貢献利益 ÷ 売上高 × 100%」という算出式で求められます。この値が高いほど収益性が高いと判断されるため、この貢献利益率を上手く活用することで経営改善に役立てることができます。

例えば、特定事業における直接固定費を算出し、事業ごとの貢献利益率を算出すれば、各事業がどれくらいの利益を生み出し、どれだけ自社の収益に貢献しているのかを把握することができます。そして、貢献利益率が高い事業にリソースを集中し、貢献利益率が低い事業から撤退することで、自社の経営資源を最適化でき、さらなるビジネス成長に繋がります。

また、貢献利益率は事業だけではなく、特定の商品やサービスに対して算出することも可能です。そのため、商品ごとの貢献利益率を求めることで、自社が注力すべき商品を明確化でき、経営改善に繫げることができます。

このように、貢献利益や貢献利益率は、自社のビジネスを成長させる上で重要な指標になります。事業単位だけではなく、商品ごとの貢献利益率を見ることも、経営改善においては重要なポイントだと言えるでしょう。

損益分岐点

損益分岐点とは、企業の収支がちょうどプラスマイナスゼロになる売上高のことです。損益分岐点よりも実際の売上高が大きい場合は余剰分が利益となり、損益分岐点よりも売上高が小さい場合は赤字となります。

損益分岐点の計算方法は「固定費 ÷ 限界利益率」となっており、固定費を限界利益率で割ることで求められます。なお、限界利益率は前項でご説明した貢献利益率と同様、限界利益を売上高で割れば算出できます。

損益分岐点をもとに経営改善を行う際のポイントとしては、価格戦略の検討が挙げられます。例えば、商品の販売価格(単価)を値上げした場合は損益分岐点が下がり、値下げした場合は損益分岐点が上がります。そのため、損益分岐点は商品の価格設定を行う際の参考情報として活用できます。

また、固定費や変動費を削減することで、損益分岐点を下げられます。特に固定費の見直しは効果が大きいため、損益分岐点を下げたいと考えている時は有効な選択肢になるでしょう。

貢献利益と限界利益の算出例

本章では、貢献利益と限界利益の算出例について、具体的なケースを想定しながらご説明します。

前提条件として、

- ・売上高: 1,000 万円

- ・変動費: 200 万円

- ・直接固定費: 300 万円

という例で考えてみましょう。

まずは、計算が簡単な限界利益から求めてみます。限界利益は売上高から変動費を差し引くことで算出できるため、計算式は「 1,000 万円 ー 200 万円」で限界利益は 800 万円となります。

次に、貢献利益は限界利益から直接固定費を引けば求められます。今回のケースにおいては直接固定費が 300 万円なので、計算式は「 800 万円 ー 300 万円」で貢献利益は 500 万円になります。

ちなみに、前章でご説明した貢献利益率を算出する時の計算式は「 500 万円 ÷ 1,000 万円 × 100% 」となり、貢献利益率は 50% という結果が得られます。

このように、貢献利益や限界利益は比較的シンプルな計算式で求めることが可能です。これらの内容は財務書類を作成するための基礎知識の一つなので、記事を読み返して確実に理解しておきましょう。

貢献利益との関係が深い用語集

ここまで、貢献利益について詳しく解説してきましたが、変動損益計算書をはじめとした財務書類を作成する際は、様々な専門用語が登場します。最後に、貢献利益との関係が深い用語をいくつかピックアップしましたので、ぜひ参考までにご覧ください。

売上高

売上高とは、企業が商品やサービスを提供して得た収益のことです。売上高は変動損益計算書の出発点となる数値であり、この金額を見れば事業の規模感がわかります。例えば、 100 円の商品を 1,000 個売った場合、売上高は 100,000 円となります。

変動費

変動費とは、売上に比例して変動する費用のことであり、具体例としては原材料費や配送費などが該当します。変動費は商品を売れば売るほど増えるコストなので、 1 つあたりの変動費を適切に管理することが大切です。例えば、 100 円の商品を作るのに材料費が 50 円かかる場合、変動費は 50,000 円( 50 円× 1,000 個)になります。

固定費

固定費とは、売上の増減に関係なく一定額発生する費用のことです。例えば、家賃や人件費、設備維持費などが固定費の代表例として挙げられます。固定費が高い場合、限界利益で賄えるかどうかが重要なポイントになるほか、固定費を抑えることで利益率が向上する点も覚えておきましょう。

経常利益

経常利益とは、限界利益から固定費を差し引いた金額です。経常利益が黒字なら、会社は利益を出しているということになりますが、赤字の場合は早急な改善が求められます。例えば、限界利益が 50,000 円で固定費が 30,000 円の場合、経常利益は 20,000 円となります。

まとめ

本記事では、貢献利益の概要や限界利益との違い、貢献利益をもとに経営改善を行う際のポイントなどを一挙に解説しました。

貢献利益を上手く活用することで、自社の財務状況をより細かく把握することが可能になります。この記事を読み返して、重要なポイントを正しく理解しておきましょう。

また、貢献利益や貢献利益率は経営改善を行うために有効な指標ですが、自社の課題や置かれている状況によって適切なアクションは異なります。そのため、判断に迷ってしまう場合は第三者へ相談することも有効な選択肢になります。

もし、財務関連でお悩みであれば、ぜひ大谷聡税理士事務所へご相談ください。これまで培ってきた豊富な知識・経験をもとにして、貴社に最適な方法をアドバイスさせていただきます。

無料相談もお受けしていますので、まずは以下のフォームからお気軽にご連絡ください。この記事が、あなたのお悩み解決に少しでもお役に立てば、と切に願っております。

この記事を書いた人

関連記事

よく読まれている記事