Column

お役立ち情報

中小企業経営者に役立つ情報を

お届けします

相続財産とは何か?みなし相続財産や生命保険、保証債務などの関連用語を一挙に解説!

人が亡くなった場合に相続する遺産は「相続財産」と呼ばれており、その内容は民法で定められています。そのため、一見すると遺産のように見えたとしても、実は相続財産に含まれないものが一定数存在します。

本記事では、相続財産の基礎知識について解説しつつ、みなし相続財産や生命保険、保証債務など、理解しておくべき重要な関連用語を一挙にご紹介します。相続財産に関して詳しく知りたい方はぜひ最後までご覧ください。

また、公式ラインをご登録いただいた方に無料相談をプレゼントしております。記事をご参考いただき不明点がありましたら、ぜひご相談ください。

相続財産とは?

相続財産とは、被相続人から相続人へ受け継がれる財産のことです。一般的には「遺産」という言葉が使われることが多いですが、これは相続財産と同義だと考えてください。

相続財産の種類を大きく分けると、

・物権

・債権(債務)

・契約上の地位

の 3 つに分類できます。

相続で受け継ぐものは土地や現金などの財産を思い浮かべる方が多いと思いますが、被相続人が生前に借金や負債、損害賠償責任などを抱えていた場合、それらの負の遺産も相続で受け継ぐ対象になります。

なお、土地や現金などのプラスの遺産を「積極財産」、借金や負債などのマイナスの遺産を「消極財産」と呼ぶこともあるため、この点は覚えておくと良いでしょう。

また、被相続人が物を買った場合の「買主としての地位」や、物を売った場合の「売主としての地位」など、被相続人が生前に有していた契約上の地位も相続財産として認められています。

相続財産について詳しく知りたい方は以下の記事が参考になります。

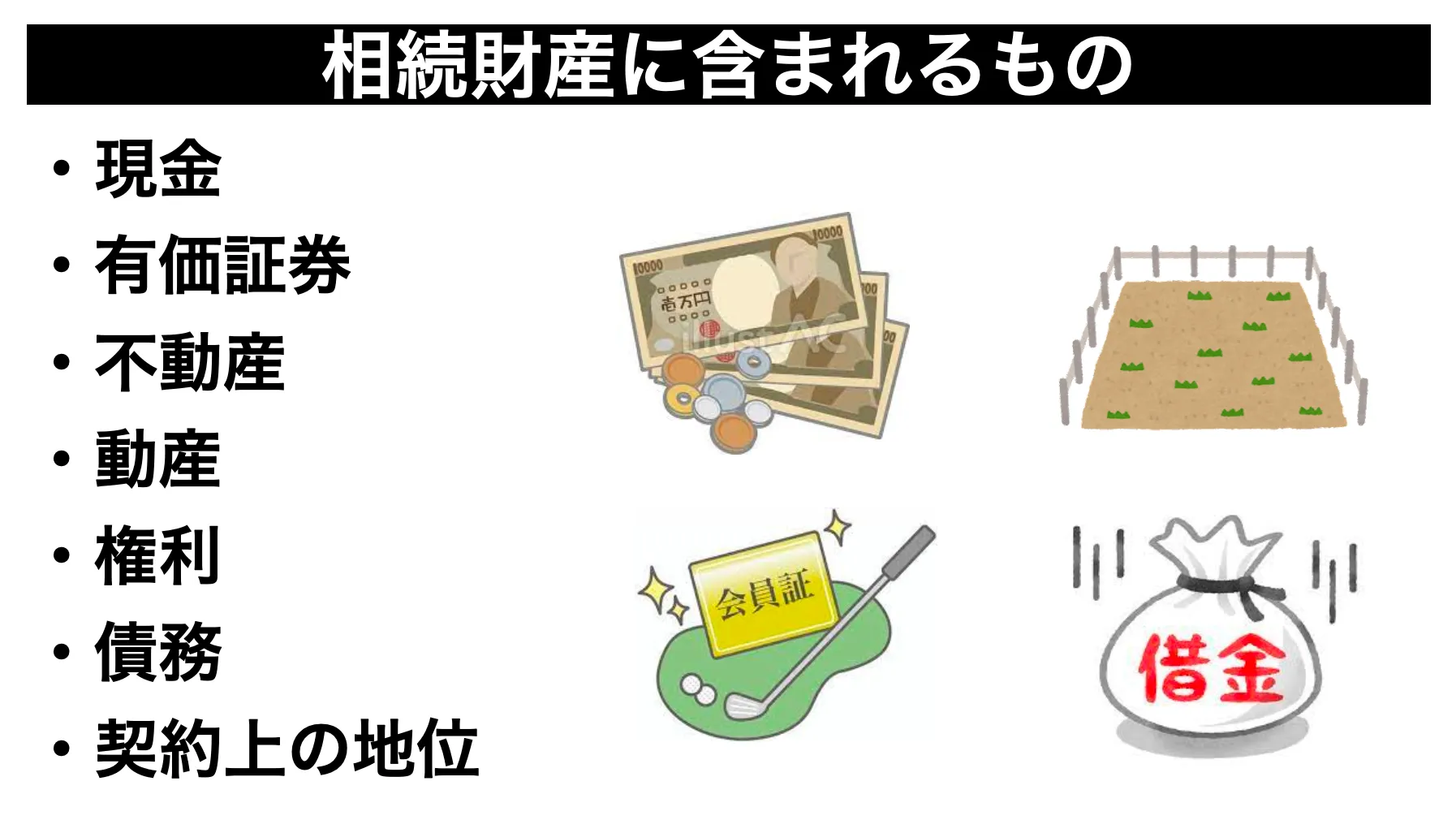

相続財産に含まれるもの

現金

現金はわかりやすい相続財産の代表例であり、被相続人が遺した金銭は配偶者や子供などの相続人に相続されます。なお、タンス預金で保管していた現金はもちろんのこと、銀行などに預けていた預金も相続財産に該当します。

有価証券

現金同様、有価証券も相続財産に含まれており、被相続人が生前に保有していた有価証券は相続の対象になります。有価証券の代表的な例としては株式や手形、小切手などが挙げられます。

不動産

一般的に、不動産は代表的な相続財産の一つだと言えるでしょう。被相続人が保有していた不動産は相続の対象であり、死後は被相続人に受け継がれることになります。なお、ここで言う不動産とは、土地だけではなく建物も含んだ言葉として使われています。

動産

動産の代表的な例としては、自動車や貴金属、時計などが挙げられます。これらも不動産と同様に相続財産として定められており、被相続人が保有していた動産は相続人に相続されることになります。

権利

民法においては、実在するモノだけではなく、各種権利も相続財産として定義されています。その代表例が債権(特定の人に対して借入金の返済などを請求できる権利)であり、被相続人が生前に保有していた債権は、そのまま相続人に相続されることになります。

また、債権以外にも電話加入権やゴルフ会員権、著作権、慰謝料請求権、損害賠償請求権など、様々な権利が相続財産の対象となっています。

債務

相続財産には、プラスの財産だけではなくマイナスの財産も含まれます。そのため、被相続人が生前に借金をしていた場合は、その債務が相続人に相続されることになり、被相続人に代わって借金を返済する義務が発生します。

なお、被相続人の債務額が大きい場合には「相続放棄」という選択肢を選ぶことも可能です。相続放棄に関して詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

契約上の地位

相続財産には、被相続人が生前に有していた契約上の地位も含まれます。契約上の地位とは、被相続人が生前の契約行為により取得した地位を意味しており、被相続人が物を買った場合の「買主としての地位」や、物を売った場合の「売主としての地位」などが該当します。

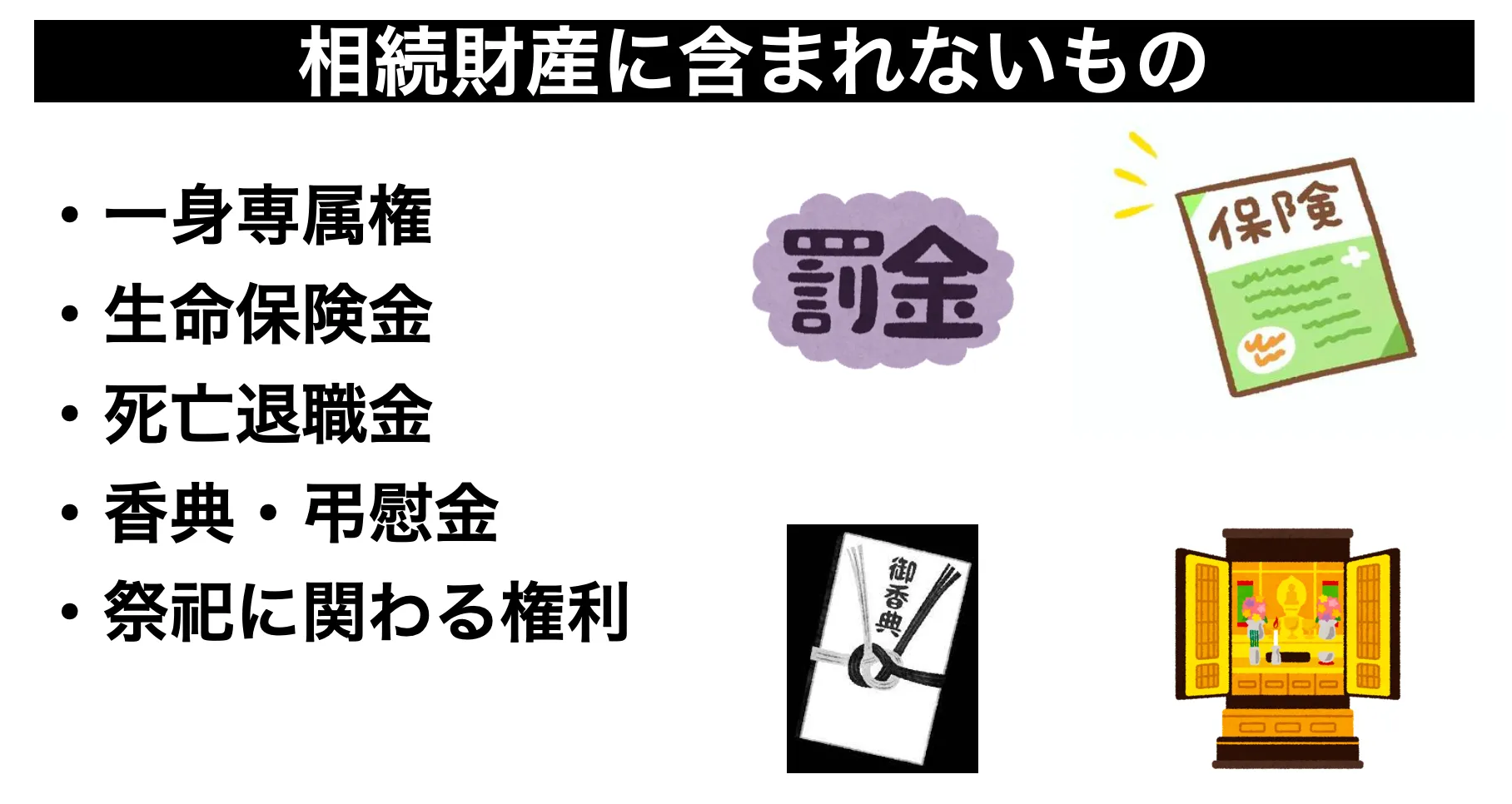

相続財産に含まれないもの

一身専属権

一身専属権とは、特定の人物のみに対して「与えられて然るべき権利」や「課せられて然るべき義務」を意味する言葉です。

つまり、その権利や義務の内容を考慮した時に、その人以外に適用するのは不適切であると判断される権利・義務のことです。代表的な例としては、罰金の支払義務や国家資格の所有権などが該当します。

そして、この一身専属権は相続財産には該当しないと定められています。ただし、一身専属権の範囲は限定的であり、金銭に関わる権利・義務は原則として相続されるケースが一般的です。

生命保険金

人が亡くなった場合に支払われる生命保険金は相続財産に含まれません。生命保険金は被相続人の所有財産ではなく、受取人が被保険者の死後に受け取ることができる固有の財産です。この点は勘違いしやすいポイントなので、正しく理解しておきましょう。

死亡退職金

生命保険と同様に、死亡退職金も相続財産には含まれません。死亡退職金は故人が本来支給される予定であった退職金を遺族などが受け取ることができるお金であり、被相続人の財産からは除外されます。

香典・弔慰金

香典や弔慰金は「喪主をはじめとした遺族に対する贈与」とする見方が強いため、相続財産には含まれません。香典は被相続人が保有していた財産ではなく、あくまで被相続人の死後に発生するものである、という点を覚えておきましょう。

祭祀に関わる権利

祭祀に関する権利とは、

・祭祀を営むための系譜(家系図)

・祭具(仏壇・位牌)

・墳墓(墓地・墓石)

などの財産を意味する言葉です。

これらは被相続人が相続する財産ではなく、祭祀の主催者に対して承継されると考えられているため、祭祀に関わる権利は相続財産に含まれません。

みなし相続財産とは?

相続財産を考える上で「みなし相続財産」はとても重要なポイントになります。

みなし相続財産は相続税法 3 条で定められており「亡くなった時点では被相続人の財産ではなかったが、被相続人の死亡によって相続人が受け取ることができる財産」を意味します。

そのため、前章で「相続財産に含まれないもの」の例として生命保険金や死亡退職金を挙げましたが、これらはみなし相続財産に該当すると言えます。なお、みなし相続財産には相続税が課税されますが、一定の非課税限度額が設けられているため、相続した全額が課税対象になることはありません。

生命保険金や死亡退職金の非課税限度額は、

500 万円 × 法定相続人数

という計算式で算出され、この非課税限度額の超過分に対して相続税が課税されます。

保証債務の考え方

先程、債務は相続財産に含まれることをご説明しました。そして、債務者(お金を借りた人)の債務について別の人が保証した時、この保証人に対して発生する債務のことを「保証債務」と呼びます。

原則、保証債務は相続財産として見なされるため、保証債務を相続した相続人には債権者(お金を貸した人)に対する返済義務が発生しますが、一部「身元保証債務」と呼ばれる例外も存在します。

身元保証債務は身元保証契約に伴って発生する債務であり、身元保証契約とは「身元保証人(従業員が会社に対して債務を負った場合にその債務を保証する第三者)が、雇われた人の行為により雇い主が受けた損害を賠償することを約束する契約」を意味します。

身元保証契約は、保証人と本人との信頼関係を前提として成り立つものですが、保証期間が明確に定められていないケースも多く、場合によっては保証人に対して過度な負担が発生する可能性があります。

そのため、現在は身元保証契約に関して様々な制限が設けられており、身元保証契約によって発生する債務は相続人が予期できない責任に繋がるリスクがあることから、相続性がないと判断されているため、身元保証債務は相続の対象にはなりません。

ただし、身元保証人が生きている間に身元保証の本人が何らかのトラブルを起こし、雇い主に対して損害賠償請求権が発生している場合は相続の対象となるため、この点は注意してください。

まとめ

本記事では、相続財産の基礎知識について解説しつつ、みなし相続財産や生命保険、保証債務など、理解しておくべき重要な関連用語を一挙にご紹介しました。

被相続人が生前に保有していた財産は、その内容によって相続対象になるものとならないものがあります。この記事を読み返して、相続財産の基本を正しく理解してください。

ただし、みなし相続財産や保証債務など、専門的な考え方が必要になるケースも存在するため、すべてを自分ひとりで解決するのは困難であると言えます。そのような場合は、専門家に助言を求めることをオススメします。

そして、相続に関してお悩みであれば、ぜひ大谷聡税理士事務所へご相談ください。これまで培ってきた豊富な知識・経験をもとに対応させていただくのはもちろんのこと、損をしないための税金対策に関してもアドバイスさせていただきます。

無料相談もお受けしていますので、まずは以下のフォームからお気軽にご連絡ください。この記事が、あなたのお悩み解決に少しでもお役に立てば、と切に願っております。

この記事を書いた人

関連記事

よく読まれている記事